Les journalistes pris au piège de la crise entre la CEDEAO et les États du Niger, Mali et Burkina Faso

Depuis plusieurs mois, une tension politique sans précédent oppose la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au trio formé par le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ces trois pays, ayant connu des changements de régime par des coups d’État militaires, se sont éloignés des cadres classiques de coopération régionale, s’opposant de plus en plus frontalement aux pressions de la CEDEAO. Cette situation a placé les journalistes dans une position délicate, souvent perçus comme des agents des parties en conflit, et exposés à des pressions qui menacent leur indépendance et leur sécurité.

Un terrain miné pour les médias

Les tensions entre la CEDEAO et ces États ont créé un environnement où les journalistes, qu’ils soient locaux ou étrangers, se retrouvent piégés entre deux feux. Dans ces pays en crise, les médias doivent jongler entre des régimes militaires de plus en plus méfiants envers la presse et une CEDEAO qui tente de maintenir son influence en dénonçant les dérives autoritaires.

Au Niger, par exemple, après le coup d’État de juillet 2023, plusieurs journalistes ont été arrêtés ou intimidés pour avoir critiqué la junte ou relayé des positions de la CEDEAO. Au Mali et au Burkina Faso, les autorités ont instauré des mesures de censure, accusant certains médias d’être à la solde d’intérêts étrangers ou d’alimenter une propagande hostile.

La pression des deux camps

La CEDEAO, de son côté, exerce également une pression indirecte sur les journalistes. Elle impose des sanctions économiques et diplomatiques qui perturbent le fonctionnement des médias locaux, déjà fragilisés par le manque de financement et la censure. En outre, les journalistes qui couvrent ces sanctions ou relaient les positions de l’organisation régionale sont souvent accusés de trahison par les autorités nationales et leurs soutiens.

Les médias étrangers, pour leur part, ne sont pas épargnés. Plusieurs correspondants ont été expulsés ou empêchés de travailler librement dans ces pays. Les régimes militaires les perçoivent parfois comme des relais de la propagande occidentale, alimentant un climat de méfiance qui limite la circulation de l’information.

Malgré ces obstacles, les populations du Niger, du Mali et du Burkina Faso sont avides d’information, particulièrement en ces temps de crise. Les journalistes locaux tentent de remplir leur mission en dépit des risques, mais ils se retrouvent souvent isolés, avec peu de soutien de la communauté internationale.

Le défi est d’autant plus grand que la désinformation prolifère. Sur les réseaux sociaux, des récits biaisés, parfois alimentés par des acteurs étatiques ou non étatiques, prennent le pas sur des informations vérifiées. Cette situation met en péril non seulement la liberté de la presse, mais aussi le droit des citoyens à une information juste et impartiale.

Dans ce contexte, des voix s’élèvent pour appeler à une solidarité régionale et internationale en faveur des journalistes opérant dans ces zones de crise. Des organisations de défense des droits des médias, comme Reporters sans frontières, plaident pour la mise en place de mécanismes de protection spécifiques.

Il est urgent que la communauté internationale et les acteurs régionaux s’engagent à garantir la sécurité des journalistes et à défendre la liberté de la presse, élément essentiel à la démocratie et à la paix. Sans cela, le risque est grand que ces pays sombrent dans une désinformation totale, au détriment de leurs citoyens et de la stabilité régionale.

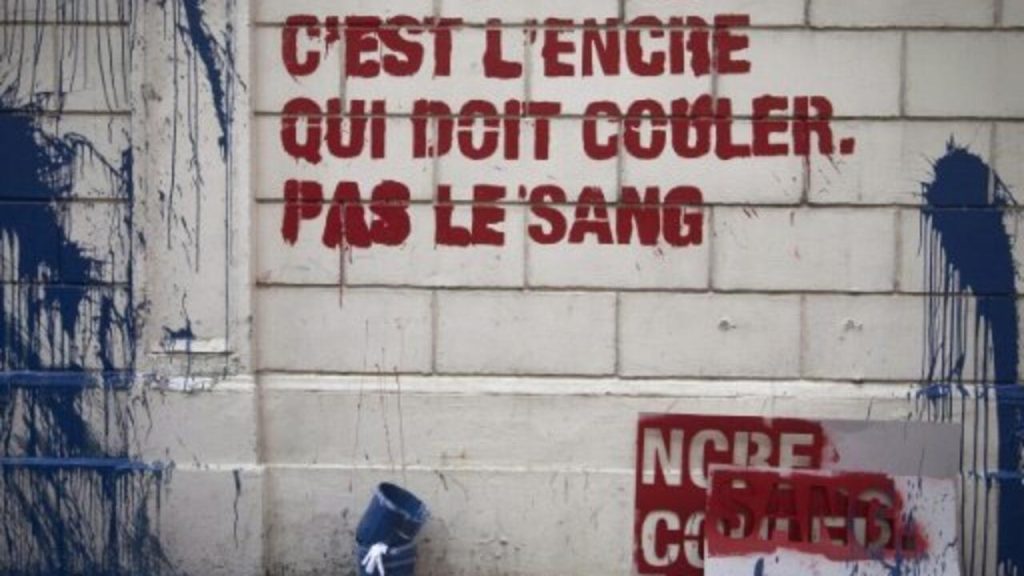

En fin de compte, les journalistes ne doivent pas être considérés comme des ennemis, mais comme des acteurs essentiels à la compréhension et à la résolution de cette crise complexe.